Woher der Strom 2050 kommt

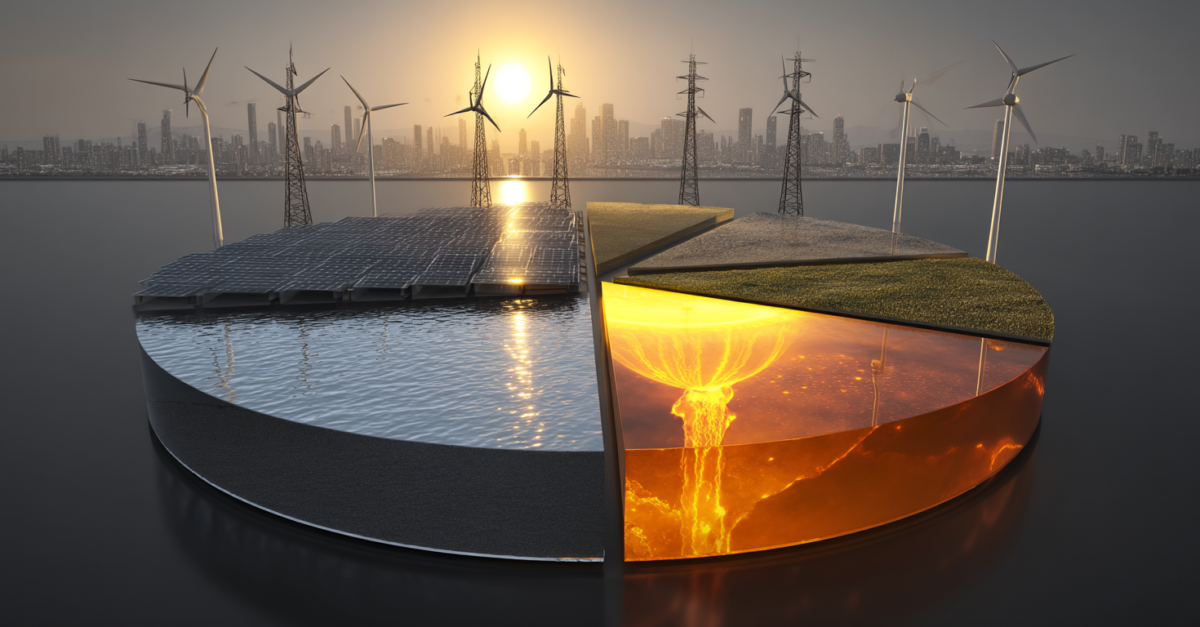

Die Schweiz will bis 2050 klimaneutral sein und gleichzeitig aus der Kernenergie aussteigen. Um diese doppelte Herausforderung zu meistern, braucht es einen massiven Ausbau von Photovoltaik und Windkraft. Ein neuer Bericht des Forschungskonsortiums EDGE zeigt in mehreren Studien, wie dieser Umbau gelingen könnte. Welche Rolle Europa spielt und was Netto-Null die Schweizer Haushalte kosten dürfte.

Damit die Schweiz bis 2050 CO₂-neutral wird, müssen Verkehr, Wärmeversorgung und Industrie weitgehend elektrifiziert werden. Der heutige Strombedarf von 56 Terawattstunden wird bis 2050 auf rund 75 TWh steigen. Gleichzeitig entfallen 23 TWh aus der Kernenergie. Der nötige Umbau des Energiesystems ist tiefgreifend, technisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Massiver Ausbau von erneuerbarer Energie

Laut EDGE-Bericht müssen bis 2050 rund 60 % des Stroms durch neue erneuerbare Energien gedeckt werden, konkret 45 TWh jährlich. Möglich wäre das mit 28 TWh aus Photovoltaik, 13 TWh aus Windkraft und 4 TWh aus Biomasse. Dafür müsste die Photovoltaikleistung auf 26,8 GW vervierfacht werden. Die Windkraft bräuchte einen 80-fachen Ausbau auf 8,4 GW, insbesondere für den Winterbetrieb. Ohne starke Subventionen sei das kaum realisierbar, so die Forschenden.

Begrenzung der Stromimporte verteuert das System

Das neue Stromgesetz begrenzt die Nettostromimporte im Winter auf 5 TWh. Um diese Vorgabe einzuhalten, wären zusätzlich 80 % mehr Windkraft, 11 % mehr Gaskapazität und 10 % mehr Solarleistung nötig. Damit würden die Stromgestehungskosten um 20 % steigen, die Strompreise könnten sich mehr als verdoppeln.

Europa bleibt entscheidend

Würde der europäische Stromhandel stark eingeschränkt, z. B. durch eine 70 %-Reduktion grenzüberschreitender Netzkapazitäten, müsste die Schweiz die Windkraft nochmals um 20 % stärker ausbauen. Die Versorgungskosten würden zusätzlich um 8 % steigen. Eine Umfrage des EDGE-Konsortiums zeigt das Spannungsfeld. 60 % der Bevölkerung wünschen sich Kooperation mit Europa, gleichzeitig wollen 70 % energiepolitische Unabhängigkeit und bevorzugen heimische Energiequellen.

Investitionen fliessen ins Ausland

Eine weitere Studie zeigt auf, dass über die Hälfte der jährlichen Investitionen von Schweizer Energieversorgern in erneuerbare Grossprojekte fliessen vor allem nach Deutschland, Frankreich und Italien. Nur 1 % dieser Mittel wird in der Schweiz investiert. Im Inland fehlen geeignete Projekte oder Rahmenbedingungen. So finanziert die Schweiz die Energiewende oft indirekt, aber nicht zu Hause.

Netto-Null hat ihren Preis

Zwischen 2020 und 2050 könnten die Lebenshaltungskosten steigen, etwa durch CO₂-Steuern, Emissionshandel oder höhere Produktionskosten. Der jährliche Konsumverlust eines Haushalts könnte 0,63–0,75 % betragen, je nach globalem Klimaschutzpfad. Ohne Kompensationsmöglichkeiten im Ausland könnten die Kosten auf bis zu 1 % steigen. Doch langfristig sei das günstiger als die Folgen eines ungebremsten Klimawandels.

Die Energiewende ist machbarund herausfordernd

Eine CO₂-neutrale Stromversorgung bis 2050 ist technisch möglich, wenn Photovoltaik und Windkraft massiv ausgebaut, Importe intelligent genutzt und Investitionen gezielt gelenkt werden. Der Zugang zum europäischen Strommarkt bleibt entscheidend. Gleichzeitig braucht es breite gesellschaftliche Unterstützung und ein Verständnis dafür, dass Nicht-Handeln teurer wird als eine mutige Transformation.